- OTT data sources

- audience profiling, behavior

- audience rate via time series

- geo mapping for interest groups

- geo mapping for regional, global

- platform comparison: cable vs. digital

- customer market analysis: world vs. city

- => data driven, branding combinition marketing.

2016年12月17日 星期六

OTT analytics strategy

2016年12月5日 星期一

OTT markets

- YouTube: the earliest social video platform, making profit by display & pre-roll ads. seems that hard to cover its costs, thus subscription model called youtube red was released recently.

- Facebook: the largest social friendship platform, making profit by display ad. try to increase traffic by original contents of instant article, video and live streaming. however, video costs much more than image/text. Seems than cost of Facebook ad increases drastically to compensate it recently.

- Netflix: the well-known OTT vendor, making profit via subscription model. Seems working by balancing the cost and the subscription fee.

2016年11月26日 星期六

ffmpeg keyframe interval

...So "keyint=60" for 30FPS, "keyint=120" for 60FPS, etc. I'm heard OBS has an option for it soon. This spec is ok for YoutTube and Facebook live.

REF: https://mobile.twitter.com/bgeorge/status/367500390969147392

REF: https://mobile.twitter.com/bgeorge/status/367500390969147392

2016年6月15日 星期三

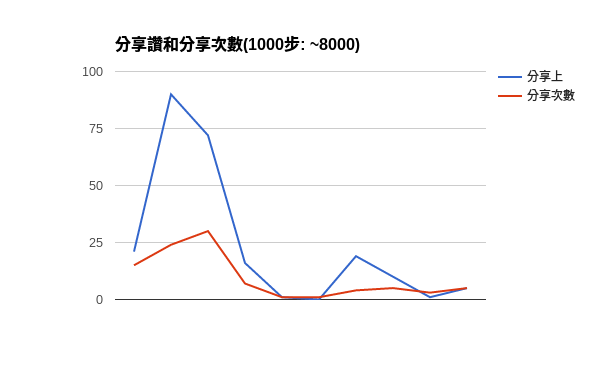

like share analysis

Facebook的分享與讚的分析,可能可以作為二級傳播的觀察指標。讚或可作為「正向影響力」的表徵,而分享的讚數或可視為意見領袖的指標。讚數超過次數愈多,表示分享效率愈高。是否表示此人的影響力愈好?當然內容本身也會影響。

2016年6月9日 星期四

Facebook Live, Part 2

Facebook Live 終於上線啦! 有些眉角需要注意。

- 一篇貼文的RTMP url只能用一次! 嘗試連第二次會error,貼文得換一篇。算是一種安全機制吧,避免[蓋台」。

- video profile沒有嚴格限制,比起YouTube Live 寬鬆,High profile也跑得不錯。但有上述連一次限制,rtmp穩定度就很重要,得確保訊號源很穩,不然卡頓時,你是不能換訊號的。

- YouTube的容許度就大一些,只有初始連結比較要求。

2016年5月29日 星期日

新媒體時代的魔彈

2013年4月23日,新聞通訊社美聯社 (Associated Press, AP) 的推特 (Twitter) 官方帳號 (@AP),在紐約時間下午一點左右,發佈了一件震驚海內外的消息:白宮被炸,總統歐巴馬負傷!道瓊工業指數應聲大跌140點。後來美聯社宣布該帳號被駭而發出假消息,白宮也緊急發表聲明闢謠,讓道瓊指數在20分鐘內又回漲至正常水準。這種驚人的爆發力,就是「魔彈」。

魔彈理論 (Magic Bullet Theory) 開始流行於上個世紀20年代,它的基本概念為:大眾傳媒的效果好比子彈擊中人體一樣,具有立即且深刻的的影響力。閱聽者的差異並不重要,重要的是閱聽者接收到的訊息,直接改變他們的態度以至行為。在兩次世界大戰之間的數十年,電視,報刊,廣播這些大眾傳媒迅速發展並普及,因而對人們的日常生活產生了巨大衝擊力。原本資訊疏離的人群,同時接收到大眾媒體的訊息刺激,而產生了大致相同的反應。1938年,美國的哥倫比亞廣播電台突然插播:有一個像隕石的大型發光物,掉落在紐澤西州附近的一個農場!在那個人人聽廣播的年代,很多美國人驚慌失措,真以為火星人登陸了,紛紛奪門而出,或躲進地下室避難。這就是後世稱為「火星人入侵」的經典個案。

往後數十年,隨著科技與傳媒宣傳的日新月異,「魔彈」似乎不再能那樣直接起作用了。人們獲得資訊的管道增加,通訊的發達讓溝通更容易,各種各樣的社群互相交換著意見,意見領袖們主導著不同的議題。兩級傳播論(Two-step flow of communication)對「魔彈」進行了修正:大眾傳媒同時影響著意見領袖與一般大眾,而意見領袖向一般大眾的「人際傳播」有時更能改變閱聽者的態度。近十年來,從眾多部落客,推特短文,臉書粉絲團的成功經營,社交平台產業的蓬勃發展,更可見「人際傳播」的巨大影響力。

回到2013年這個美聯社個案。為什麼它是「魔彈」呢?很多其他評論,歸結於推特的社群影響力。確實從大眾傳媒的角度看,社交平台的兩個重要傳媒影響力指標:「覆蓋」 (coverage) 與「觸達」 (reach),由於網際網路的無國界特性,影響幅員範圍廣大。然而,很多人忽略了另外兩個重要的因素:是「誰」發佈了「什麼訊息」?若是一個「普通的推特用戶」分享自己的「生活感想」,能產生這種爆發力嗎?甚至一個「意見領袖」發表一則很有見地的「政治理念」,能如此左右華爾街股市嗎?都不能。這是「美聯社」,一個享譽國際的老牌媒體發佈的一條「重大新聞」(breaking news),才能達到這樣的衝擊力。推特作為社交平台,只是發揮了快速的人際傳播能力,而且主流社會這些「意見領袖」也發揮了他們的「兩級傳播」,而讓整個事件產生了加成效果。這讓我們看到:即便在資訊量爆炸的今日,其實絕大多數資訊仍是「雜訊」(noise),反而重大準確的訊息 (signal),較過去更易淹沒在資訊大海當中,閱聽眾在這方面仍然是「資訊疏離」。這樣看來,「大眾媒體」對著「資訊疏離」的閱聽眾發射,不就是「魔彈」嗎?科技的發達讓傳播效應更快更廣,較1938年那場「火星人入侵」事件,有過之而無不及。

時至今日,隨著連網設備的普及,從電腦,手機,平板,電視,手錶,以至萬物聯網,愈來愈多雲端平台挾著「新媒體」的架勢洶湧而至。Facebook,Twitter,LINE,YouTube,愈來愈多服務推陳出新,用戶數幾億幾億的攀向新高,又能覆蓋到多廣多廣的世界每個角落。曾經叱吒一時的大眾媒體,似乎逐漸失去當年的光彩。其實,不管時代怎麼變,技術怎麼演進,不變的傳媒價值仍是 ”Content is King” (內容為王)。不是說新媒體的出現讓大眾媒體失色,而是「大眾媒體」在科技當道的今天,無法堅守自己的傳媒價值,跟著「收視率」與「覆蓋面」的數字競逐而隨波逐流,面對技術成分更強悍的「新媒體」,當然在數字競逐上毫無招架之力。「魔彈」發不出來,不爭氣的傳統媒體只能隨時間而凋零。

魔彈理論 (Magic Bullet Theory) 開始流行於上個世紀20年代,它的基本概念為:大眾傳媒的效果好比子彈擊中人體一樣,具有立即且深刻的的影響力。閱聽者的差異並不重要,重要的是閱聽者接收到的訊息,直接改變他們的態度以至行為。在兩次世界大戰之間的數十年,電視,報刊,廣播這些大眾傳媒迅速發展並普及,因而對人們的日常生活產生了巨大衝擊力。原本資訊疏離的人群,同時接收到大眾媒體的訊息刺激,而產生了大致相同的反應。1938年,美國的哥倫比亞廣播電台突然插播:有一個像隕石的大型發光物,掉落在紐澤西州附近的一個農場!在那個人人聽廣播的年代,很多美國人驚慌失措,真以為火星人登陸了,紛紛奪門而出,或躲進地下室避難。這就是後世稱為「火星人入侵」的經典個案。

往後數十年,隨著科技與傳媒宣傳的日新月異,「魔彈」似乎不再能那樣直接起作用了。人們獲得資訊的管道增加,通訊的發達讓溝通更容易,各種各樣的社群互相交換著意見,意見領袖們主導著不同的議題。兩級傳播論(Two-step flow of communication)對「魔彈」進行了修正:大眾傳媒同時影響著意見領袖與一般大眾,而意見領袖向一般大眾的「人際傳播」有時更能改變閱聽者的態度。近十年來,從眾多部落客,推特短文,臉書粉絲團的成功經營,社交平台產業的蓬勃發展,更可見「人際傳播」的巨大影響力。

回到2013年這個美聯社個案。為什麼它是「魔彈」呢?很多其他評論,歸結於推特的社群影響力。確實從大眾傳媒的角度看,社交平台的兩個重要傳媒影響力指標:「覆蓋」 (coverage) 與「觸達」 (reach),由於網際網路的無國界特性,影響幅員範圍廣大。然而,很多人忽略了另外兩個重要的因素:是「誰」發佈了「什麼訊息」?若是一個「普通的推特用戶」分享自己的「生活感想」,能產生這種爆發力嗎?甚至一個「意見領袖」發表一則很有見地的「政治理念」,能如此左右華爾街股市嗎?都不能。這是「美聯社」,一個享譽國際的老牌媒體發佈的一條「重大新聞」(breaking news),才能達到這樣的衝擊力。推特作為社交平台,只是發揮了快速的人際傳播能力,而且主流社會這些「意見領袖」也發揮了他們的「兩級傳播」,而讓整個事件產生了加成效果。這讓我們看到:即便在資訊量爆炸的今日,其實絕大多數資訊仍是「雜訊」(noise),反而重大準確的訊息 (signal),較過去更易淹沒在資訊大海當中,閱聽眾在這方面仍然是「資訊疏離」。這樣看來,「大眾媒體」對著「資訊疏離」的閱聽眾發射,不就是「魔彈」嗎?科技的發達讓傳播效應更快更廣,較1938年那場「火星人入侵」事件,有過之而無不及。

時至今日,隨著連網設備的普及,從電腦,手機,平板,電視,手錶,以至萬物聯網,愈來愈多雲端平台挾著「新媒體」的架勢洶湧而至。Facebook,Twitter,LINE,YouTube,愈來愈多服務推陳出新,用戶數幾億幾億的攀向新高,又能覆蓋到多廣多廣的世界每個角落。曾經叱吒一時的大眾媒體,似乎逐漸失去當年的光彩。其實,不管時代怎麼變,技術怎麼演進,不變的傳媒價值仍是 ”Content is King” (內容為王)。不是說新媒體的出現讓大眾媒體失色,而是「大眾媒體」在科技當道的今天,無法堅守自己的傳媒價值,跟著「收視率」與「覆蓋面」的數字競逐而隨波逐流,面對技術成分更強悍的「新媒體」,當然在數字競逐上毫無招架之力。「魔彈」發不出來,不爭氣的傳統媒體只能隨時間而凋零。

2016年5月18日 星期三

Facebook Live

Facebook Live 要 rtmp stream。facebook那端的設定要對。

https://www.facebook.com/facebookmedia/get-started/live

放送這一端的流程很簡單:一人做,以Wowza Streaming Engine為例,用gocoder這種手機app,就可以直播到server端,就可以產生rtmp連結。Server端有試用版可測。

https://www.wowza.com/products/gocoder

設備若高級一點,原理基本一樣。

camera->video switcher->live encoder->streaming server->rtmp stream

https://www.facebook.com/facebookmedia/get-started/live

放送這一端的流程很簡單:一人做,以Wowza Streaming Engine為例,用gocoder這種手機app,就可以直播到server端,就可以產生rtmp連結。Server端有試用版可測。

https://www.wowza.com/products/gocoder

設備若高級一點,原理基本一樣。

camera->video switcher->live encoder->streaming server->rtmp stream

2016年5月12日 星期四

2016年5月9日 星期一

TV channels

回頭看看電視演進史,到2008年後智慧手機的興起,其實只是VOD隨選視訊的需求大增,啽讓原本的全頻道結構,轉換為Live + VOD 的架構。不同平台有不同架構優勢。

- YouTube. Live是他近年很酷的功能,而VOD則是他創始的,打開了UGC (user generated content) 得先河。但後來UGC平台太多了,失去廣告優勢。

- Facebook. 從生活分享起家,近年也開始有VOD,不同於過去的UGC。近期也開始玩Live,但路線與YouTube不同,仍是個人化為主。

- LINE. 在亞太地區竄紅的即時通訊,群組圈圈更小,影音分享都靠外在平台。

- Cable, Satellite, OTT. 主攻直播頻道,當然OTT也有專攻VOD如Netflix等。

- App, Web. 主攻VOD,延續互聯網的隨選傳統。

2016年5月5日 星期四

social analytics

用數據化的角度實作社群行銷,很重要。

- 社群是共同興趣體,期望藉由互動獲得利益。

- 重要參考:一億篇文章的分析 (http://www.motive.com.tw/?p=10422)

- 社群行銷:為擴散內容,要設定TA,找出意見領袖,讓他們願意分享。

- 工具:GA, Facebook Insight, Ad Preferences.

- GA URL Builder for tracking.

- Insight: 我的目標都在看什麼粉絲頁?

- 大數據應用:輪廓,精準行銷,風險管理,運營優化。

- 經營社群,就是經營議題!

- 媒體的角色:(網路人叫他「內容行銷」,content marketing)

- 專業深入報導<->對比業餘網聞。

- 豐富原創<->對比劣質轉貼。

- 長年品牌<->對比自封紅人。

- 長期觀點<->淺薄片段經驗。

- 品牌價值<->單品操作。

- 內容重視整體滲透率,指標為觸及數與覆蓋率。comScore亦可為指標。指標上升靠的是專業與豐富內容。

- 新聞界維基:vox.com.

- 興趣文案方向:

- 我們的產品解決了什麼?差異化是什麼?

- 人無我有(獨家),人有我多(量大),人多我廉(包裹)。

social branding

傳媒 vs. 社群。通過社群平台經營傳媒品牌有幾個重點:

- 議題設定,窄品牌。品牌與周邊價值的區隔。

- 常更新。

- 內容多樣但聚焦。原創。

- 發文與客服。立場一致。回饋互動的經營。

- 讚比例約好友比例15%。

2016年4月11日 星期一

Instant Articles

Facebook推出了Instant Articles。乍看之下很酷,用戶可以用超快的效率在臉書上獲得內容,出版商也能從文章廣告獲利。但其實在原理上,跟把影片上傳YouTube有同樣考量,就是把內容送給社交平台,然後雙方拆潤。那麼,來源內容的網站流量必然降低,這要如何平衡呢? 測試是沒有問題的,如果變成趨勢那也得順潮流因應。

Instant Articles不會將內容重導至來源內容網站內。流量就是留在FB中,廣告我們能分到錢,GA可以嵌入,這沒得說的。但是,用戶就是留在FB看的很高興,不需要進入內容來源平台了。長遠看,需要考慮這個問題,就需要把FB視為內容平台的一部份來經營,而不只是行銷的平台。 然而,經營多平台最需要考慮的重點之一,就是這些平台互相可能爭搶用戶,所以平衡計算平台間露出的消長,讓總利益達到最大,就是之後會要面對的課題了。

Instant Articles不會將內容重導至來源內容網站內。流量就是留在FB中,廣告我們能分到錢,GA可以嵌入,這沒得說的。但是,用戶就是留在FB看的很高興,不需要進入內容來源平台了。長遠看,需要考慮這個問題,就需要把FB視為內容平台的一部份來經營,而不只是行銷的平台。 然而,經營多平台最需要考慮的重點之一,就是這些平台互相可能爭搶用戶,所以平衡計算平台間露出的消長,讓總利益達到最大,就是之後會要面對的課題了。

訂閱:

文章 (Atom)